僕の昨日の晩飯はペヤングとハイボール。

どうでも良いけど、どうでも良くない。

しかし、たまには良いですよね😁

では本日もはじめてまいりしょう。

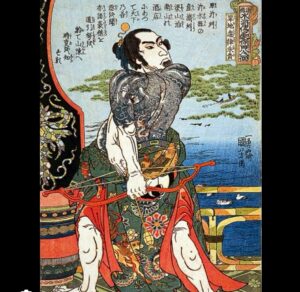

中川浮世絵エピソード。

皆様はトレーニング初心者の頃「ここ!もっと力入れて!」って言われた経験は無いですか?

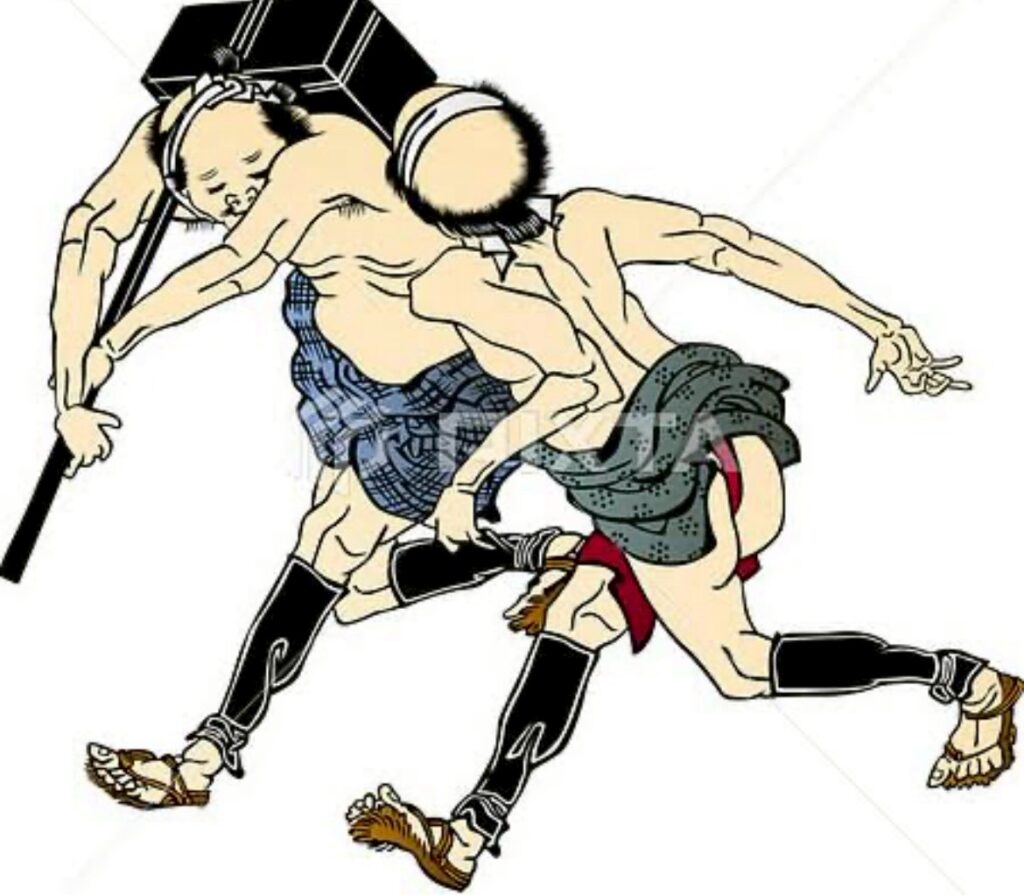

でも江戸人は逆だったのだと思っています。力を抜いてた。浮世絵を見ても、全員なんか「ふわっ」としていますよね?🤔

ガチガチに力んでる人は描かれていません。

ここに、僕らが忘れてる身体の秘密があると思いませんか?😊

江戸人のしなやかさとは?

浮世絵に出てくる飛脚や武士、女の人まで、みんな身体がゆるんでるのに強いように見える。

これが現代人との大きな違いだと思います。

例えば飛脚。背中は丸く、腕は内側に寄せながら走ってる。(この腕の内側もまた面白いので、またお伝えしますね、、、笑)

「いや、その体勢で速く走れるんか?」って思いませんか?

でも実はこれ、身体のバネを使って推進力を生んでる姿勢なんです。

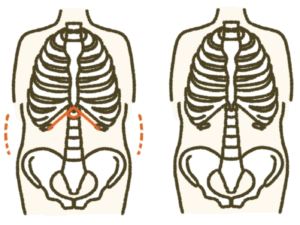

解剖学的に見ても

腹横筋や多裂筋で脊柱を安定させながら柔軟な動きをサポートします。

大殿筋とハムストリングス → 力むのではなく、バネのように反発力を生み出す。

前鋸筋や広背筋は肩甲骨を柔らかく大きく強く動かし、腕の振りを助ける。

つまり固める強さじゃなく流す強さが大事だとここから分かってきます。

脱力の正体

脱力ってただ力を抜くのではなく、余計な筋肉を休ませることだと僕は思います。

トレーニーがベンチプレスするとき、肩が力み肩甲骨が挙上すると重たい重量も持てず、胸に効かないですよね?

それと一緒で、江戸人は不要な筋肉を使わず、必要な筋肉だけ働かせる天才だったのだと思います。

ピラティスでも同じですよね。

全身を固めるのではなく、ポイントポイントを固めてそれ以外は楽に、呼吸に合わせて動作をさせますよね?

それと浮世絵の脱力感が完全にリンクしてます。

現代人が失った柔らかさ、、、😱

明治以降、西洋の固める身体文化(三角座り、椅子に座り机で勉強等)が入ってきて、日本人は本来の柔らかさを失った。

でも浮世絵を見ると、江戸人は柔らかいのに強い。(むしろ、柔らかいから強い。)それは筋膜ラインを上手く使ってたから。

例

フロントライン(前側のつながり)で胸を開きながら歩く。

バックライン(後ろ側のつながり)で背骨のしなりを作る。

スパイラルラインでねじれの力を利用して安定させる。

これ全部、トレーニング、ピラティスにも直結する動きです!🙌

力を抜く勇気が強さに変わることを学んだ。(中川まだまだ力みますが笑)力を抜いて自然体でいることの重要性がここからわかります。