背骨は「支え」ではなく「動き」と捉える。

骨は支持組織、筋肉は出力組織、教材を見てもそう書かれていることが多い。

でも背骨=脊椎は本来「支持」じゃないと思っている。

チーター、ライオン、犬、猫の背骨を見ればわかる。あれは身体を支えるためじゃなく、しなることで推進力を生み出す運動組織なんだと思う。

もし「支え」だけの役割だとしたら、進化の過程で背骨は1本の棒になってたはず。

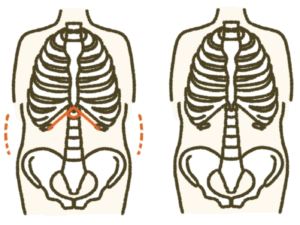

でもわざわざ分節構造を残してるのは動くためにあるからだと考えられるのではないのか?だから人間も二足歩行に進化しても、腰椎4・5にかなり負荷がかかる。本来そこは「ショックアブソーバー」(教材には踵)=力を逃がす場所なのに、体重を直に乗せてしまったから。人間は便利な進化をしたけど、その分背骨本来の自由さを忘れてしまっている気がする。

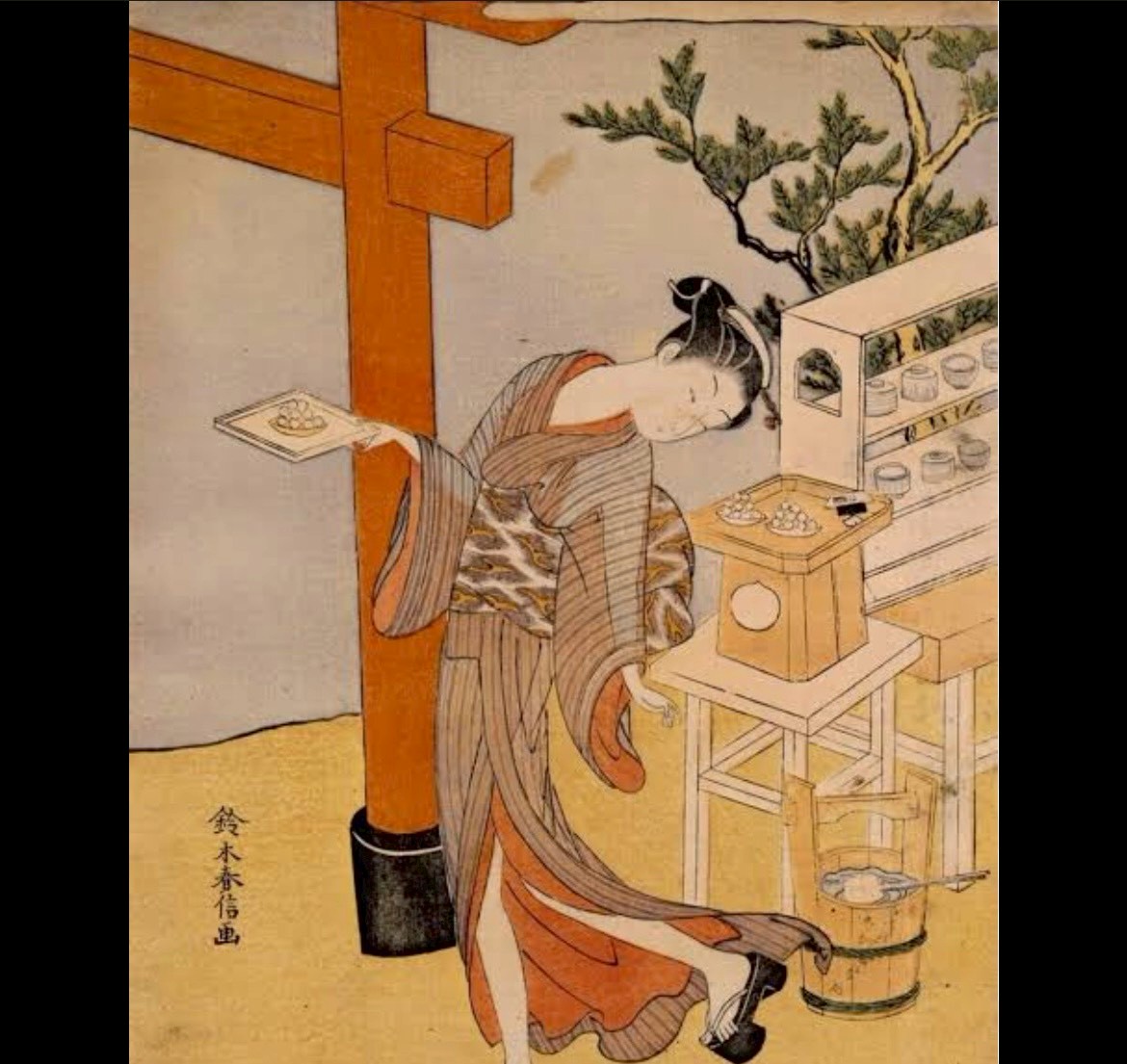

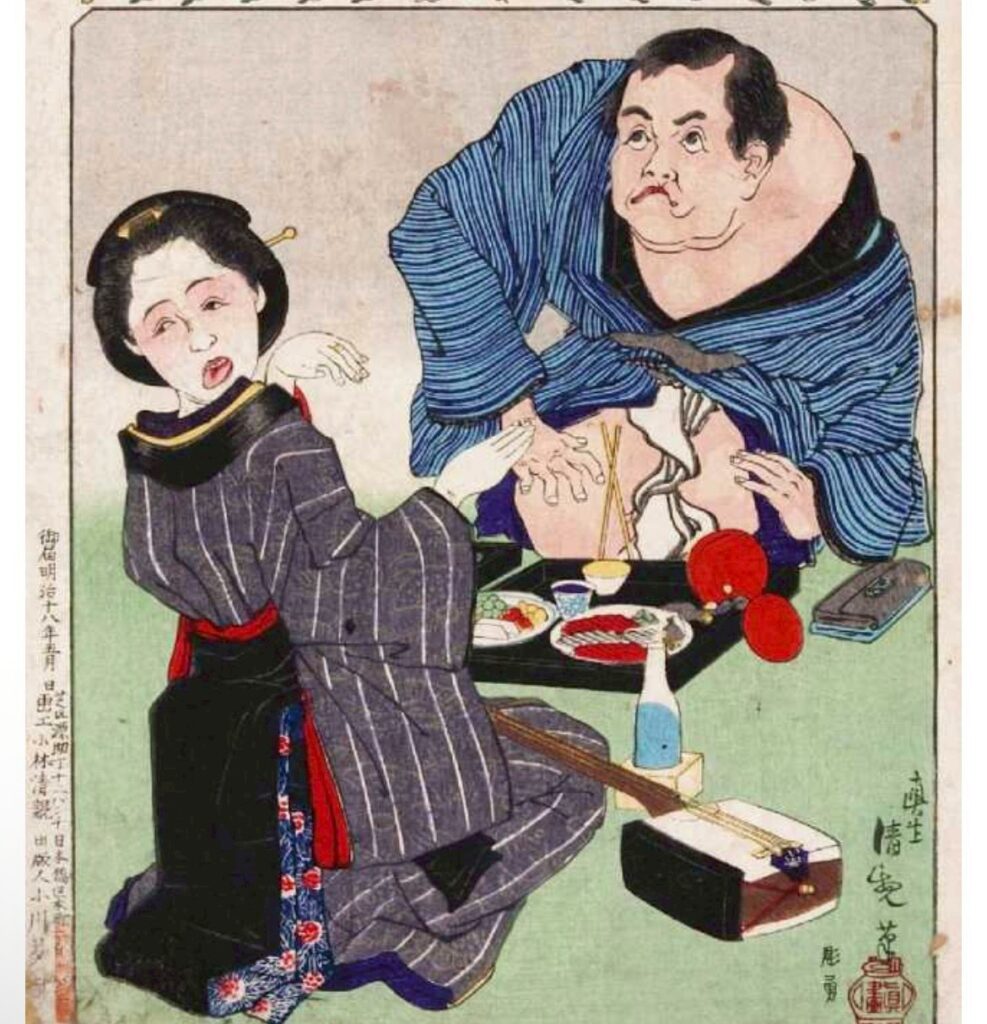

江戸人と「呑み崩れ」

浮世絵を見てると、江戸人ってじっと座るのが苦手だったんだろうなって思う事が結構ある。落ち着きが無く、ゴロゴロ崩れてる姿勢で描かれてるのが多い。でも崩れてるようで崩れてない。肋骨を動かし、重心を移し、複数の軸で支えていたから安定していたと考えられる。胸郭には24本の肋骨➕60個以上の関節がある。

肘関節、膝関節の様にそれらの関節を自由自在に操作出来ていたのかもしれない。

「呑み崩れる」って言葉も、実は「軸が崩れる」って意味だと思う。(居酒屋で座って飲み食いして楽しく話していた所までは記憶あるがお会計、お店を出てからの記憶が全くない、こんな経験は無いでしょうか?これは恐らく軸が崩れた瞬間に一気アルコールが周りだしたのだと僕は思います。)江戸人は年間で一人60ℓも酒を飲んでたという記録があるくらい酒豪だったそう。志村けんさんを思い出してほしい。姿勢は悪そうに見えても、体幹の軸がしっかりあるからこそ酔い崩れてなかった。

狐の手と「指のセンター」

浮世絵で物を持つ手をよく見ると「狐の手」になってる。指先がピンと立ってない、つまり力んでない。

ここに江戸人の身体感覚がある。

中指と薬指。5本指のちょうど真ん中。手首の幅に収まるのはこの2本のみ。人差し指は少しはみ出る。ここが「身体のセンター」として軸を通す役割を果たしていた。この2本が効くと、腕と体幹がつながり、懐がグッと開く。ただ「持つ」じゃなく、力みのない持ち方=身体全体で支える持ち方をしてた。

江戸人の巧みな身体操作

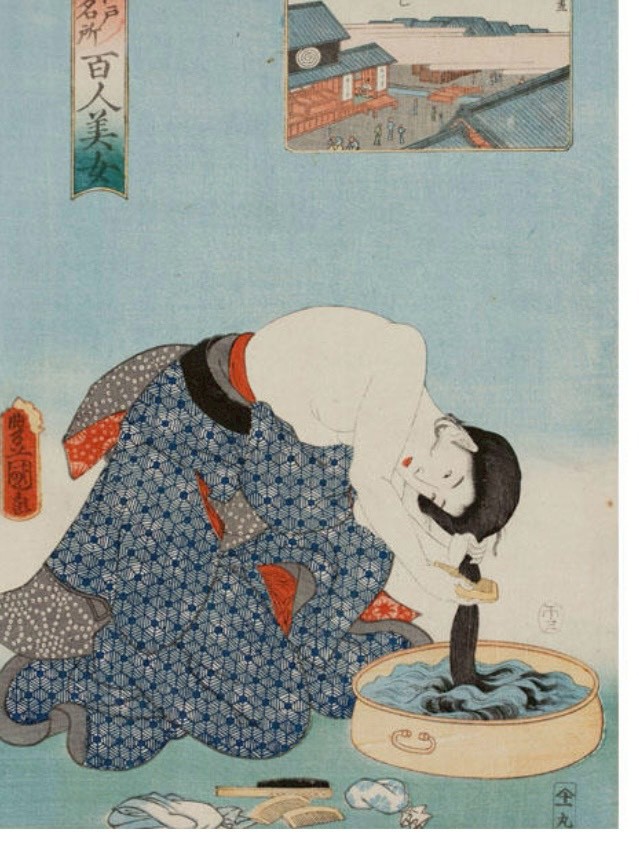

例えば髪を洗うとき。

現代人は手と肘だけでゴシゴシする → ただの関節屈伸運動。

そら疲れます。

江戸人は違った。

腕と体幹を連動させて動かしてた。

上腕骨ごと動かす

逆に腕を止めて体幹を動かす

こうやって全身をつないで髪を洗うという発想。日常生活そのものが「運動連鎖の実践」だったのだと思います。

骨格を構造通りに使う重要性

筋肉は骨格を動かすためにある。

つまり「骨格をどう動かすか」が最大のテーマ。江戸人は構造通りに身体を使ってたから、少ない動きで大きな効果を出せた。

だから年齢を重ねても「使える身体」だった。

現代人は筋トレも日常も、どうしても力んで一部分だけで動きがち。これを変えるヒントが、浮世絵にはあります。筋肥大もパワーも骨格を理解しどう動かすかが非常に重要になる。

背骨は支えるものじゃなく、動かすもの

崩れても軸を失わない工夫

指先一つにまで通る軸の感覚

阿呆な僕だから分かる。原理原則は大切、しかし教材が全てではないとずっと感じている。情報過多の社会に自分の世界を作る事は非常に大切で楽しい。フィットネストレーナーではなく、運動指導者としてもっと成長したいと思う。