僕は26歳、中川丈士。

地元でも、高校でも、アヴニールでも

「阿呆」で有名ですね😊

でも実は去年夜遅くまで解剖学の本を読んでいたりしていた。ただし、覚えるのは遅い。人の4倍かかる。過去に彼女に「え、これ覚えるのに3日かかったん?」って言われて、「あかん、俺ほんまに阿呆なんや…」と悟った瞬間がありました。🤣

まぁ、良いんだ、楽しいからやる。ただそれだけだ。

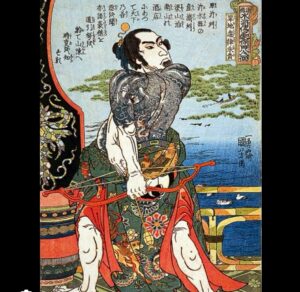

浮世絵との出会い。

寿司屋で見た浮世絵がきっかけ。

魚を捌く板前を見て「なんでこの人、浮世絵みたいな動きしてへんの?」って思ったのが1つのきっかけ。そのあとデート中に変な動きしたら彼女に「なんか浮世絵っぽい動き上手いよな🤣」って言われて、「あ、俺これハマるやつや」ってスイッチ入ったのを今でも覚えています。

そこから解剖学を勉強してると浮世絵が別に変な動きでは無い事にだんだん気付いてしまった。

それでは、はじめていきますね。

浮世絵をよく見ると骨格が実際と違ったりします。肩と股関節は必要以上に大きく描かれていたり逆に指は小さめに描かれている。逆に指が大きく描かれていると思えば上半身は小さく描かれていたりと、「なんやこのバランス悪い人間…」って正直最初は思ったんですが、よく考えたらこれって動作を伝えるための誇張なのかな?

うーーん?

どうなんやろ?

他の人の意見が気になる、。

次の研修、阿部さんに聞いてみよう。

今でも覚えている。

中川「阿部さん浮世絵とか見たりしますか?」

阿部さん「お、浮世絵面白いよね」と続けて小股の切れ上がった良い女の話をしてくださった。

その時に、言葉にもヒントがあるのか😎😏

最後に浮世絵美術館の存在を教えてもらい、勤務時間中こそっと1人で中抜けして行ったのを鮮明に覚えている。

話を戻して、

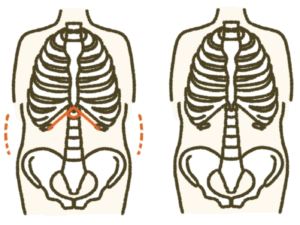

解剖学的に見ると

肩関節がデカい → 肩は可動域No.1関節(屈曲・外転180°)。動きのスタート地点。

股関節が強調 → 荷重関節。ここ死んだら歩行もスクワットも終わり。

体幹が太い → 腹圧で全身を安定させるパワーゾーン。

手足が細長い → 力を伝えるだけ。つまりゴール。

浮世絵師は恐らくきっと「なんとなくここが大事やろ」って感覚で描いてますが、実は解剖学ガチ勢レベルのセンスだったんだなと思います。

トレーニングに置き換えると

ベンチプレスで胸だけ見てもアカン。

肩甲骨の動き、足の踏ん張り、全部つながってるので、色んな動きを見ないといけない。

スクワットで太ももパンプだけ見てもアカン。

股関節の可動性と体幹の安定などを見て初めて美しいスクワットになる。

浮世絵も同じで、全体を見て「ここが肝!」って部分を誇張しています。

なぜ誇張するのか?

人体をそのまま描いても伝えたい事が伝わらんない。

だから誇張して「力の流れ」を描いていたのかなぁ?と思っています。

これは浮世絵の「誇張表現」(現代のフィルター加工みたいな感じ?)だと思ってます!

僕が最初に浮世絵から学んだのは、

人に伝えるためには、解剖学の正確さより分かりやすさを優先する事です。

阿呆こそ、難しい解剖学を噛み砕いて面白く言える。意外と武器なんちゃうか?って当時は思っていました。笑

以上です。😊